Schwule Guerilla, Baumwollplantagen und Feldbetten

Die aktuelle Ausgabe von MaerzMusik – Festival für Zeitfragen diskutiert diesmal in ihrem Programm auch Aspekte von Postkolonialismus, Gender und sexueller Identität

In Berlin bietet MaerzMusik jährlich ein Forum für Experimentelles aus der zeitgenössischen Musik. Seit vor drei Jahren Berno Odo Polzer die künstlerische Leitung übernommen hat, steht vor allem das so weite wie brisante Themenfeld „Zeit“ im Zentrum. Die Zeitkunst Musik wird bei MaerzMusik – mittlerweile als „Festival für Zeitfragen“ ausgewiesen – jedoch nicht bloß abstrakt ästhetisch oder philosophisch untersucht, sondern kritisch und konkret in Bezug auf soziale, politische und ökonomische Bedeutungen abgeklopft. Der diesjährige Fokus „Decolonizing Time“ hinterfragt Hegemonien und Machtstrukturen im Zusammenhang mit Zeit und behandelt dabei vor allem auch Postkolonialismus, Gender und sexuelle Identität.

Gleich zu Beginn des Festivals gibt es zwei sensationelle Wiederentdeckungen von Künstler*innen, die der Neue-Musik-Betrieb weitgehend vergessen hat: Catherine Christer Hennix hat 1976 mit „The Electric Harpsichord“ ein legendäres Minimalismus-Stück geschrieben, von dem Zeitzeugen noch immer schwärmen, weil es damals körperlich spürbar die Zeit tatsächlich in ein „halluzinatorisches oder illuminierendes Klang-Umfeld“ (Henry Flint) transformiert haben soll. (16.3.) Bei einem weiteren Konzert wird Musik von der Komponistin präsentiert, die von mystischen Traditionen des Islam geprägt ist. (22.3.)

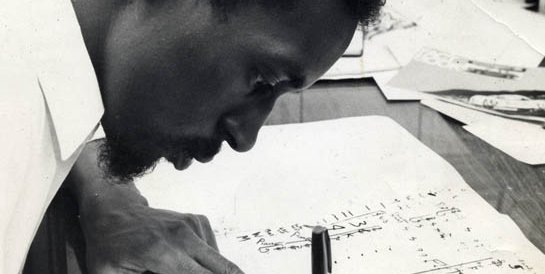

Die andere große Enthüllung dürfte der 35 Jahre lang fast völlig ignorierte schwule afroamerikanische Komponist Julius Eastman sein: Erst in letzter Zeit haben Weggefährten und Fans seine in den USA verstreuten Partituren zusammengetragen und rekonstruiert. Julius Eastman war als gefeierter Pianist, auratischer Sänger, innovativer Komponist und auch als Hochschullehrer zunächst relativ gut vernetzt in der Neue-Musik-Szene. Um 1980 ist sein Leben dann aus den Fugen geraten, er hatte finanzielle Probleme, wurde aus seiner Wohnung gejagt, lebte als Obdachloser. Alkohol, Kokain und wohl Crack, wahrscheinlich auch HIV, gaben ihm den Rest. 1990 starb er einsam in einem Krankenhaus in Buffalo im Bundesstaat New York. Sein Kollege Rocco Di Pietro, der Eastman ein Jahr vor seinem Tod zuletzt sah, hat einmal geschildert, dass Eastman eine Jacke trug, in deren Taschen, er sorgsam Partituren aufbewahrte.

In seiner Musik hat Julius Eastman ganz eigene Konsequenzen aus der US-amerikanischen Minimal Music gezogen und darin Themen wie Rassismus und sexuelle Identität offensiv und provokant zur Sprache gebracht. In den Avantgarde-Kulturtempeln reagierten etablierte Kollegen wie John Cage mitunter eher verschreckt auf Eastmans Aktivisten-Vorstöße. Es heißt, er wollte Cage offenbar outen bei einer Performance, bei der ein junger Mann auf Eastmans Veranlassung einen Strip hinlegte.

MaerzMusik bringt drei Klavierstücke von Julius Eastman, die für sage und schreibe vier Spielerinnen vorgesehen sind. (17.3.) Die Kompositionen klingen, als ob Minimal Music in einer Zentrifuge durchgewirbelt und gleichzeitig unter Hochdruck gesetzt wurde. Hier gelingt die Quadratur des Kreises: Eine Musik, die geradewegs vom Boden abhebt, weil sie die Gesetze der Schwerkraft aushebelt, die zu schweben scheint, aber gleichzeitig eine ungeheure Kraft hat. Und statt wohliger Phasenverschiebung und Klangwolken-Wellness gibt es auch mal brüske Umschläge: In „Gay Guerilla“ von 1979 mutiert der Luther-Choral „Eine feste Burg ist mein Gott“ zur Regenbogenhymne. Die Titel der Stücke „Crazy Nigger“ von 1978 und „Evil Nigger“ von 1979 beziehen sich auf die Tatsache, dass das Wirtschaftssystem der USA auf Sklaverei errichtet ist. Im Rahmen von MaerzMusik ist dem Komponisten auch die Ausstellung „Let Sonorities Ring – Julius Eastman“ in der Galerie SAVVY Contemporary gewidmet.

Um die kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Politik geht es auch bei weiteren Programmen: Postkolonialismus behandelt die Uraufführung von „The Unbreathing“ für Drum Set, Elektronik und Video von Uriel Barthélémi, und Eva Reiter bezeichnet ihr Stück „The Lichtenberg Figures“ für Stimme, elf Instrumente und Elektronik als „klingendes Psychogramm unserer Gesellschaft“. Wissenstransfer in entgegengesetzter Richtung zur postkolonialen Matrix verfolgt das Ensemble KNM Berlin. Im südindischen Chennai haben die Berliner*innen beim Komponisten und Sänger Ramesh Vinayakam gelernt: Vinayakam arbeitet an einer medialen Revolution, er versucht, die über Jahrhunderte mündlich überlieferte klassische Musik Südindiens in einer adäquaten Notation zu bewahren. Von ihm wird Musik bei Maerzmusik aufgeführt, außerdem die klangliche Verarbeitung von Eindrücken aus Chennai von Ana Maria Rodriguez sowie etwa Stücke des schwulen kanadischen Komponisten Claude Vivier und des komponierenden italienischen Yogi Giacinto Scelsi, die beide von den Musikkulturen Indiens geprägt waren. (20.3.) Nach Brasilien weist dagegen das Konzert des Ensemble Modern mit Musik von Komponist*innen, die sich mit der Tropicália-Bewegung beschäftigt haben. (23.3.)

Die Wahrnehmung von Zeit wird in Alvin Luciers Klassiker „Clocker“ (24.3.) in der Parochialkirche gesprengt, die Grenzen der Gattung Streichquartett mit der Vokalistin Jennifer Walshe und dem berühmten Arditti Quartet. (25.3.) Im Format „Thinking Together“ gibt es wieder tagsüber Raum für Diskurs, darunter auch zum Thema „Gender Relations in New Music“. (20.–24.3.) Schon liebgewordene Tradition ist das 30-stündige Festival-Finale „The Long Now“ im Kraftwerk Berlin, eine klanglich-visuell-performative Zeitblase, diesmal mit Chormusik der Renaissance, Elektronik, Experimental und Ambient Music und Noise. Für Feldbetten ist gesorgt. (25./26.3.)

Eckhard Weber

MaerzMusik – Festival für Zeitfragen 2017, 16. – 26.3.

silent green Kulturquartier, Haus der Berliner Festspiele, Radialsystem V, Akademie der Künste/Hanseatenweg, SAVVY Contemporary, Kraftwerk Berlin u. a.

Folge uns auf Instagram