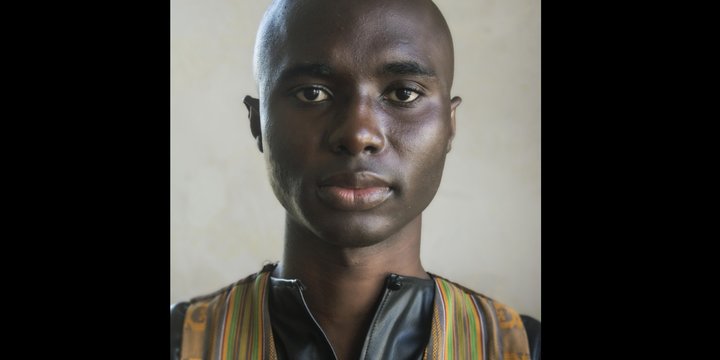

„Viral Intimacies“ – Ato Kwamina Hasford über HIV und dekoloniale Praxis

Ato Kwamina Hasford (Oteanankanduro) ist interdisziplinärer Performancekünstler, Autor und Aktivist, dessen jüngere Projekte den Kampf queerer Folk-Künstler*innen in Ghana thematisieren. Er trägt eine Installation zur Ausstellung „Viral Intimacies“ in der nGBK bei, die internationale und dekoloniale Perspektiven zu HIV/Aids zeigt

Wie ist es in Accra? Gibt es etwas, was du von da nach Berlin bringen würdest? Accra ist vielschichtig – schön und schwierig zugleich. Ich lebe unter Beobachtung, selbst von meinen Nachbarn, durch lokale wie internationale Komplizenschaft.Es ist mein Zuhause, aber auch ein Ort, wo meine Sichtbarkeit ihren Preis hat. Was ich nach Berlin bringen würde, ist kein Gegenstand, sondern eine Wahrheit: Menschen wie ich leben zwischen Zugehörigkeit und Unsichtbarmachung.

Deine Sound-Installation geht medizinische Überwachung via Dating-Apps und Hookup-Kultur an. Wie und warum hast du das in Klang übersetzt? Weil Überwachung für mich nicht abstrakt ist. Ich habe das gelebt und lebe es noch. Dating-Apps waren nicht nur Apps – sie waren Werkzeuge, um meine Informationen abzuzapfen. Sound habe ich gewählt, weil Klänge das einfangen, was zurückbleibt und weiterspukt, was du nicht siehst, aber deinen Körper verändert. Klang geht an die Eingeweide.

Kannst du konkretisieren, was du für Überwachung durch Dating-Apps erlebt hast? Sie wurde auf vielen Ebenen orchestriert. Manche Menschen machten sich über meine sexuelle Gesundheit lustig. Andere wurden beauftragt, meinen Aufenthaltsort zu tracken, in Finnland, bei einem Trip nach Kolumbien und später in Ghana. Leute wurden geschickt, um meine Bewegungen zu verfolgen, an Flughäfen, bei Flügen, in Hotels.

Die Arbeit ist Teil der Serie „Decolonising Queerness“. Du zeichnest darin einen Artikel von Andile Mngxitama zum Thema nach – wie kamst du von seiner Rückforderung von Land zu kolonialen HIV-Diskursen? Ich lese Dekolonisierung nicht als akademisches Erbe, sondern als verkörpert. Mngxitama sprach von Land, ich habe das auf Körper ausgeweitet: wessen Körper als krank oder überflüssig markiert und eingegrenzt werden. Koloniale Diskurse über HIV und Queersein zeigen, wie Körper als Territorien behandelt werden – vermessen, kontrolliert, enteignet.

„Koloniale Diskurse über HIV und Queersein zeigen, wie Körper als Territorien behandelt werden – vermessen, kontrolliert, enteignet.“

Hast du Gedanken zur Übersetzung von Text zu Video zu Sound und von einem Kontext in den anderen? Bei jeder Übersetzung geht etwas verloren. Aber in dieser Übersetzung ist hörbar, was auf dem Spiel steht. Sich von Text zu Sound zu bewegen ist nicht nur ästhetisch, sondern politisch. Es zeigt, wie Geschichten sich verändern, wenn sie ihren Kontext verlassen, wie Institutonen sie umdeuten. In meiner Arbeit halte ich an den Spuren fest, die eindeutiger Übersetzung widerstreben.

Du beschreibst deine künstlerische und aktivistische Praxis als Heilen durch geteiltes Wissen und führst sie auf ein spirituelles Erwachen durch Musik zurück. Hat das beeinflusst, wie deine Arbeit mit kolonialer Medizin und Religion umgeht, einschließlich HIV-Stigma? Heilen ist von Widerstand nicht trennbar. Musik hat mir das beigebracht – sie trägt Wissen und Überleben durch die Zeit weiter. Koloniale Medizin und Religion versuchen zu diktieren, wer „sauber“, wer „rein“ ist, wer Leben und Dazugehören verdient. Meine Praxis bricht damit, indem sie auf andere Arten des Wissens, des Heiligen und des Heilens besteht – ohne jemanden oder etwas auszulöschen.

Du hast auch gerade ein Musikalbum veröffentlicht, „Rythms of Reclamation“ – steht das im Bezug zur Serie und der Arbeit, die du als Teil von „Viral Intimacies“ zeigst? Sie sind Teil vom gleichen Herzschlag. Beim Album geht es ums Reclaimen von Rhythmen, Stimme, Raum, Sicherheit und Handlungsmacht, die mir in meiner Zeit in Finnland und in letzter Zeit zu Hause genommen wurden. Die Installation „We Are Not Your Risk“ reclaimt das Narrativ. Beide verweigern das Schweigen.

Welche Rolle spielt der kollektive Rahmen von Afrikanizität (imaginärer Kulturraum von transatlantischem Afrikabezug, entstanden aus dekolonialer Kritik am Pan-Afrikanismus, geprägt von Schwarzem US-Feminismus und westafrikanischer Philosophie, Anm. d. Red.) in deiner Arbeit? Kannst du etwas dazu sagen, wie er sich in die Diaspora ausdehnt? Afrikanizität ist für mich keine Marke. Sie ist ein gelebtes Verwobensein. Sie dehnt sich durch die Diaspora aus, aber nicht immer auf Arten, die Sicherheit und Unterstützung geben. Manchmal wiederholt sie die gleichen Ausschlüsse wie zu Hause. Ich versuche diese Widersprüche in meiner Arbeit zu benennen.

Wie stehst du zum Anti-LGBTIQ*-Gesetz in Ghana, das nur noch die Unterschrift des Präsidenten braucht? Wenn das Gesetz in Kraft tritt, werden die „Akzeptablen“ verschwinden, geschützt oder gerettet. Die, deren Gefährdung verspottet wird, werden bleiben, um zu kämpfen oder flüchten. Und jede dieser Entscheidungen wird gerechtfertigt durch die Komplizenschaft sogenannter Verbündeter vor Ort, die weiße Privilegien, Fördermittel, Kunst und Plattformen – jede Pinkwashing-Taktik – als Druckmittel missbrauchen, um die Community zu spalten. Eine Community, die zu hungrig und ignorant ist, um diesen Neokolonialismus zu sehen.

„Ghana ‚sicher‘ zu nennen ignoriert wie internationale Akteur*innen sich daran beteiligen, Aktivismus zum Spektakel machen, Sichtbarkeit zu einer Währung.“

Was sagst du dazu, dass Deutschland Ghana als sicheren Herkunftsstaat einstuft? Die Gefahr für queere Menschen geht nicht nur vom Gesetz aus. Sie kommt aus den Bewegungen der Macht – aus Überwachung, Manipulation, Verrat und Kontrolle. Ghana „sicher“ nennen blendet diese Wirklichkeit aus. Es ignoriert wie internationale Institutionen und Akteur*innen sich daran beteiligen, Aktivismus zum Spektakel machen, Sichtbarkeit zu einer Währung. Das ist der Grund, warum manche belohnt und andere blackballed (dt. etwa: ausgegrenzt) werden: Wenn du hellhäutig und konform bist, dich westlichem Pinkwashing beugst, kriegst du Sichtbarkeit. Wenn du dekolonial bist und nicht mitspielst, wirst du bestraft. Ich habe das selbst erlebt: Infiltrationen in meine Band, in meine Freundschaften, in meine Beziehungen, sogar in mein Intimleben und Arbeit, so eingefädelt, dass es wie Selbstsabotage aussieht. Das ist keine Sicherheit. Das ist globale Mittäterschaft daran, bestimmte Stimmen zum Schweigen zu bringen und ich weigere mich, das als Solidarität stehen zu lassen, oder schlimmer, Sicherheit. Also nein, Ghana ist nicht sicher und Europa ist es auch nicht, wenn seine Institutionen solche Gewalt ausüben. Was ihr Sicherheit nennt, kenne ich als Unsichtbarmachung, was ihr als Solidarität darstellt, habe ich als Verrat erlebt.

Da deine Serie es erwähnt: Was denkst du darüber, dass Ghana und Südafrika gerade einen Vertrag für mehr Kunstförderung unterzeichnet haben? Regierungen benutzen gerne Kunstförderung als Soft Power, während sie Künstler*innen zum Schweigen bringen, deren Wahrheiten sie verunsichern. Mir ist wichtiger, dass Künstler*innen vor Ort materiell unterstützt werden, als dass Staaten Verträge unterzeichnen.

„Die wirkliche Herausforderung für Institutionen ist, uns nicht mehr als symbolische Namen zu nutzen, während sie die Stimmen der Lebenden zum Schweigen bringen.“

Berlin hat gerade eine Straße nach dem ghanaisch-deutschen Philosophem Anton Wilhelm Amo benannt – hast du zeitgenössische afrikanische Denker*innen zu empfehlen? Es gibt viele, aber ich würde zögern, sie auf „Empfehlungen“ zu reduzieren. Die wirkliche Herausforderung für Institutionen ist, uns nicht mehr als symbolische Namen zu nutzen, während sie die Stimmen der Lebenden zum Schweigen bringen.

Deine Serie beantwortet schon viele weitere Fragen, aber hast du etwas hinzuzufügen? Ja. Überwachung und Komplizenschaft machen Gefahr selbst unsichtbar. Wir nehmen sie oft nur wahr, wenn sie wie Gewalt auf den Straßen aussieht, wie Macheten und Gewehre. Aber Menschen eingrenzen, ihnen vorschreiben, wo sie existieren dürfen, ihre Beziehungen und Privatsphäre manipulieren, ihre Community gegen sie aufstacheln, sie unsichtbar und unhörbar machen, ihre Wahrnehmung verleugnen – ist auch Gewalt. Das ist, was ich erlebe und was meine Arbeit offenlegt.

Viral Intimacies

11.09.–16.11.,

Di–So 12:00–18:00,

Fr 12:00–20:00,

nGbK

Karl-Liebknecht-Str. 11/13, Mitte

Vernissage: 10.09., 18:00

ngbk.de

Folge uns auf Instagram

#Ausstellung#Berlin Art Week#Ghana#HIV#HIV/Aids#Installation#Kunst#Sound-Installation#dekolonial#nGBK